メニュー

ご自宅での療養例

もっと見る

- 掲載例は医療理解のための参考例です。実際の事例ではないことにご留意ください。

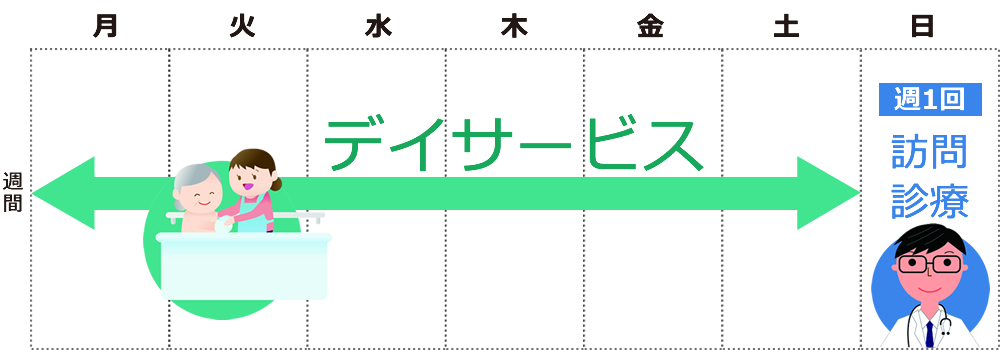

例1 自宅でずっと介護

定期的な訪問診療が入り、ご家族が安心したケース

- 89歳 女性

- 家族構成:娘様、息子様、娘婿様と4人暮らし。

- キーパーソン:娘様

- 症状状態:糖尿病、認知症、高血圧症。高齢、認知症あり。

- 医療サービス:通所介護(月~土)、日曜(訪問診療)。福祉用具貸与。

- 医療処置:なし

娘様「施設入所は考えず、自宅でずっと介護していきたい。」

ご本人は認知症を患い5年程前から介護生活が始まった。娘様は日中働いているため、ご本人はデイサービスに毎日通っている。特に大きな病状の問題があったわけではないが、3か月に一度大学病院に通っていた。けれども自宅での転倒を繰り返したり、発熱の頻度が上がったことから、定期的な訪問診療を受けることになりました。

例2 外来→入院→在宅医療へ移行(看取り)

自宅が大好きで住み続けたいというケース

- 高齢者 男性

- 家族構成:妻との2人暮らし

- キーパーソン:妻

- 症状状態:脳出血の後遺症、認知症、前立腺肥大、浮腫

- 医療処置 :リハビリ(通院)、血液透析(入院)、訪問診療・訪問看護

外来に月に1回妻と一緒に来院

脳出血の後遺症があり、当院のリハビリも利用しながら生活していました。

4年後 認知機能低下

妻がゴミ出しに外出しても「どこいったんだ」と怒られたり、軟らかい食べ物が「固い」、三食食事をしても「食べてない、お腹すいた」とおかしなことを言うことが始まりました。排泄も前立腺肥大があり夜間もトイレに頻繁に行き、妻の介護負担が増加してきました。時折外来では妻の困りや疲弊した表情が出るたびに、相談員が生活状況の確認や有事介護支援専門員との連携を図り、安全な療養について支援していました。また、ご本人は自宅が大好きで、住み続けたいことを医師・相談員は外来の時から聴いていました。

翌年全身の浮腫で入院

息をすることも辛くなったため、病院へ受診することとなりました。そのまま入院となり治療が開始となりました。入院することで環境が変わり、食事は一口二口程度になってしまい、体力が低下してしまい動けなくなってしまいました。飲み薬や点滴では改善せず、血液透析が必要な身体の状態となってしまいました。

日にちを追うごとに辛くなり自宅退院へ

ご本人は治療が嫌であることは妻も当院も知っており、日にちを追うごとに辛くなってしまいました。妻が当院外来に来られ、「ご本人が”病院から出たい”、”点滴・酸素を外したい)”、”もう家で寝たい”と言っている。かわいそうである。」と相談がありました。妻の思いや不安を傾聴し、ご本人・ご家族・医療機関で自宅療養の方向になった際には、療養支援させていただきたいことを伝えました。その後、ご本人・家族間、病院でご本人の容態について話し合われ、自宅退院の方向が決定しました。

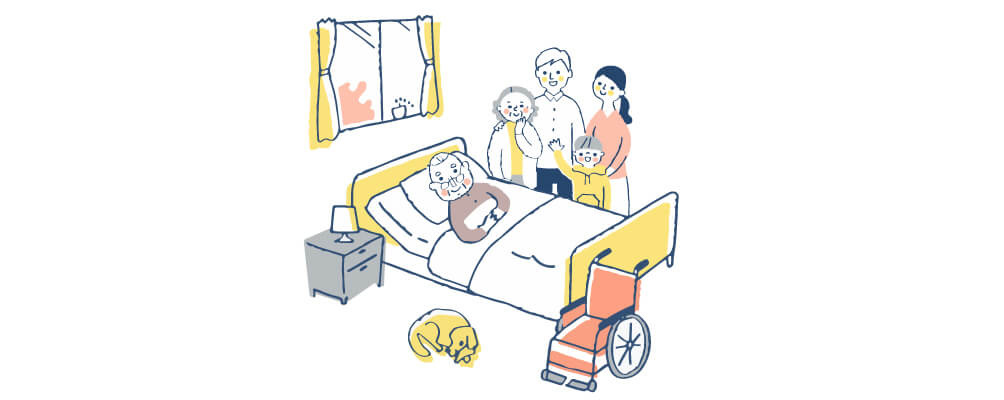

訪問診療・訪問看護を開始

家族・病院とどのような状態で退院し、自宅の何階で過ごし、どのような移動手段等を相談し、翌日に退院されました。同日に当院で訪問診療・訪問看護を開始し、医療面と生活面の支援が始まりました。ご本人は自宅に帰ったことを認識され「帰ってこれて良かった」、「やっぱり家はいいなぁ」と話されました。食事もお粥や好きなものを口にすることができるようになりました。

介護の時間が経過するにつれ、家族の介護負担が増強していきましたが、退院後も介護支援専門員と状況共有、サービスの必要性について話し合い、必要な時に必要な支援をしていきました。医療においてもご本人の様子を訪問時に確認し、苦しい時には酸素の導入、足が痛いときはマッサージしながら安心できるような声掛け、辛い時には薬の変更と、状態に応じた対応を看護と診療で支援をしていきました。

看取り期

退院して1週間後、ご本人は家族に見守られながら息を引き取りました。

ご本人は自宅で療養できることを喜ばれていたようで、ご家族もご本人の意向に寄り添えてよかったと話されていました。

例3 胃癌、脳梗塞後寝たきり

多くの医療行為があるなか、自宅で最期まで過ごすことが出来たケース

- 90歳 男性

- 家族構成:娘様夫婦と同居。

- キーパーソン:娘様

- 症状状態:胃癌、脳梗塞後寝たきり。胃癌の治療希望は無く、嚥下機能の低下もあり、IVH(ポート)管理で退院。

- 医療サービス:通介護用ベッド、ヘルパー清潔ケア2回/週、訪問入浴1回/週。

- 医療処置:IVH管理(ポート)、吸引。

「一度は家に帰してあげたい。」

娘様のその一心で、看取りまでの決心はつかないもののIVH管理のもと自宅退院となりました。最初はIVHにも不安がありましたが、連日看護師が訪問し一緒に確認していく中で自信をつけられ、音楽に合わせたリハビリを考案されたり、ベッド゙周囲に季節の物を飾るなど非常に楽しく明るい雰囲気で介護をされていました。病状の進行に伴い、発熱、嘔吐がみられ始め不安の増強もありましたが、胃管留置や服薬管理でご本人の苦痛が軽減するとともに、ご自宅で看取る決心をされ、在宅療養継続となりました。時々ご相談の電話がありましたが、解熱剤や鎮静剤の使用のタイミングを次第に身に付けられ的確なコントロールのもと、眠るように永眠されました。

ご家族は「こんなに穏やかに逝けるとは思わなかった。」「本当に自宅で過ごしてよかったです。と大満足された一例です。

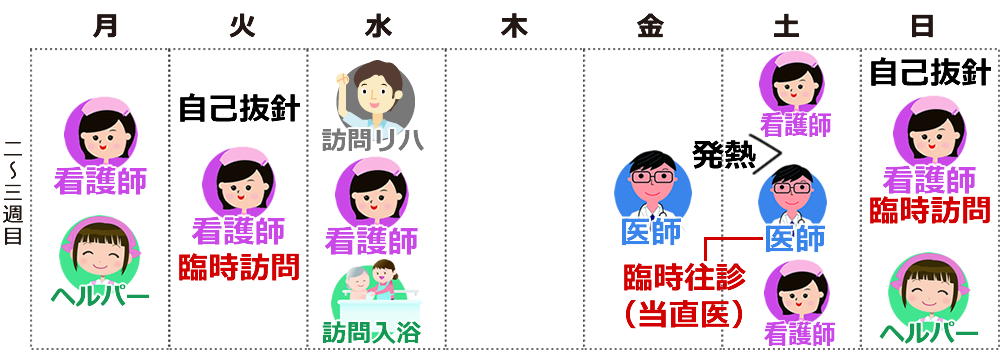

退院後家族指導期

輸液管理の手技確認のため看護師が連日訪問。訪問入浴日は娘さんへポート針の抜去の指導と入浴後のポート針穿刺のため2度訪問。

娘様のお声「点滴がまだ不安ですがだいぶ慣れてきました。」

「足が交差してしまうんです。リハビリもしたい。」

状態安定期

訪問看護を週3に固定。点滴の針の自己抜針あり点滴の固定方法を工夫し、ミトンの使用開始。拘縮予防のため訪問リハビリ開始。腫瘍熱が出現し、解熱剤の座薬の使用開始。

娘様のお声「リハビリの先生に教えてもらったことを自分でもやってます。」

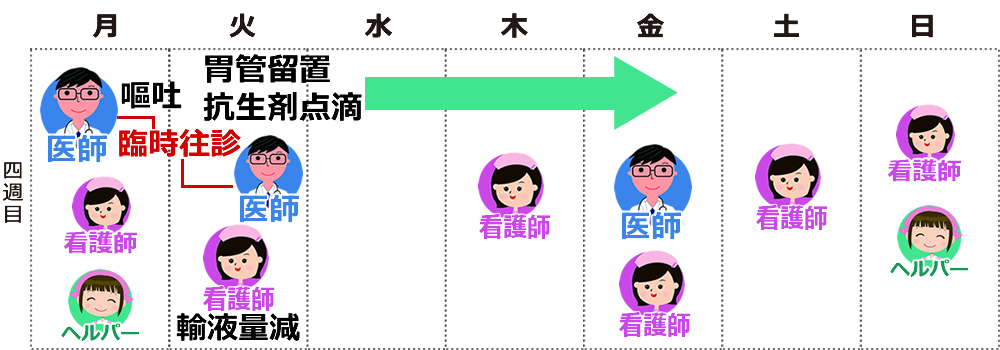

状態変化期

腸閉塞による嘔吐が出現し、娘さんの不安が強くなった。ホスピス入所も検討したが、胃管ドレナージで症状緩和し、自宅で看取る決断をする。嘔吐による誤嚥性肺炎あり、抗生剤の点滴を数日実施。浮腫が出始め、点滴を高カロリーから維持点滴へ変更。訪問入浴、リハビリ中止。

娘様のお声「毎日看護師さんに来てもらうと安心です」

看取り期

うなり声あり苦痛緩和のため安定剤を使用開始する。看護師は訪問以外でも電話で状態確認。

娘様のお声「座薬は今使ったほうがいいでしょうか」

「最後は苦しまずに逝けて本当によかったです」

〒169-0072

東京都新宿区大久保2-11-15

大林ビル1・2階