私は、日曜日からベトナムに来ている。

現在、東京に在留している外国人は、1位中国(台湾などを含む)、2位韓国、3位フィリピン、4位ベトナム、5位ネパールの順番だ。このうち上位3か国はほとんど増加していないが、ベトナムとネパールの在留外国人が急激に増加している。遅かれ早かれこれらの順位も大きく異なってくると思われるのだ。

直近の8年だけをとってもベトナム人は約10倍、ネパール人も約5倍に増加しているのだ。そしてその多くが、新宿区とその隣の豊島区に居住している。当然のことながら、当院の外来にもそれらの国の方々がいらっしゃる。だからそれらの国がどのような事情なのか知っておきたい。そしてそれぞれの国情に合わせた対応も少しずつできるようになればという思いがある。

ネパールでは、日本の大正期や昭和初期のような状況を垣間見る思いだった。疾病構造も生活習慣病や高齢疾患などよりも、若年者や乳幼児の感染症や急性疾患対応が課題のように思えた。

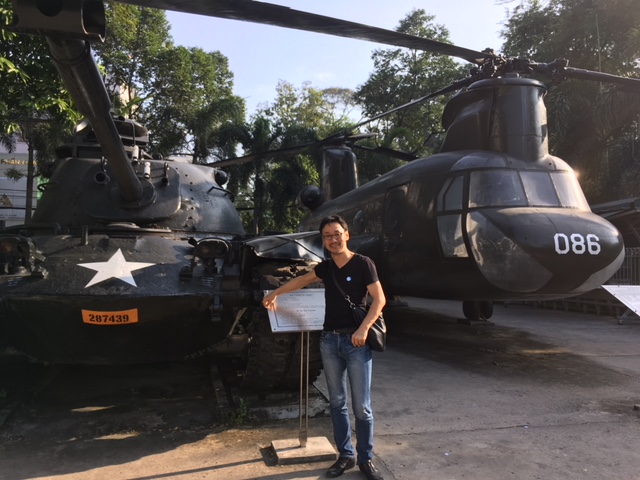

しかし一方、今回訪れたベトナム(私が訪れたのはホーチミン市)は、さながら高度成長前の日本のような雰囲気で、物価的には日本の1/3程度、街には小さい商店がひしめていて、道路は車やバイクで混雑しており、客引きなどの多さには、圧倒されるが、町全体の活気は大変なものであり、そのほか電気、舗装道路、高速道路などの生活インフラも整っており、さらに今後は地下鉄などが整備される予定であり、街全体が急激に発展しているように思えた。

日本も第二次大戦後に急激に発展したが、ベトナム戦争という大きな傷跡からの復興を考えると、たった40年程度だが、今後さらに発展していくことが想像に難くない。