羽田を深夜0時過ぎに出て、ネパールに到着したのは、日本時間で午後4時近くになった。

長旅と言えば長旅だが、気が張っているせいか疲れは感じなかった。

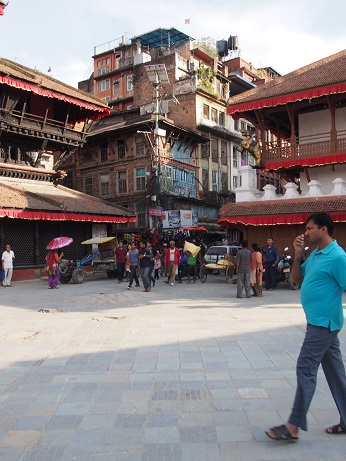

むしろ若々しい活気と混沌に圧倒され続ける。

カトマンズは盆地だ。標高は1300mとはいうものの、緯度が低いために気温は高い。

乾燥も強く、道も整備が不完全のために、街中のほこりがすごい。

まだ2年前の震災からの復興もままならない事情もある。特に今回の震災で大きな被害を被ったのは、歴史的建築物のようだ。

ここでは30以上の民族、ヒンズー、仏教、イスラムなどの宗教が入り乱れる。

まだまだ人口も増えているようだ。

たとえは卑近だが、大久保をもっともっと多民族にして、活気と混沌を倍増させた世界。そして貧困も・・・

大卒の給料は日本円にすると15000円程度だという。国民の憧れは、海外へ仕事に行くことらしい。

私が大久保で感じたネパールの印象は間違っていなかった。

貧しい、産業もない、でも人々は明るく前向きだ。底知れないパワーを感じる国だった。